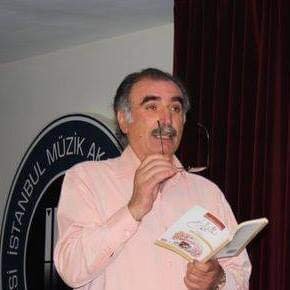

ا. موسى حوامدة

شاعر و كاتب فلسطيني مقيم في الأردن

ولدتُ من بطن غيمة

هبطتُ الى الأرض خفيفاً…

كأني لا أُبصرْ

الريحُ تَصْفَعني

الشمسُ تنزعني

الوديان تجذبني

تثاقلتُ كي لا أطير

تَساميتُ كي لا أذوب

تماسكتُ كي لا أسقط،

الرعدُ أَنْكر أبوتي

السماواتُ تخلت عني

الأرض عدوتي

كيف أعود …

كيف أعود الى رحم غيمتي؟!

هذه قصيدة عدوتي، في أسفار موسى العهد الأخير، الذي أشرت له في الفصل السابق.

كأني كنت أتمنى لو أني ولدت من السماء، وليس على ظهر الأرض، من رجل وامرأة، حاشا لله أني لا أقر بأبوتهما، لكنني دائمًا كنت أفكر، وأسأل أمي، من أين جئت إلى الدنيا، وكيف، ولم تكن تجيبني، وبعد أن وعيت قليلًا، صرت أفهم، أنني نتاج زواج أبي وأمي، وكثيرًا ما كنت أفكر في ذلك، وكان كذب البدّاع في “الدحية” ليالي الأعراس، في بلدتنا، يعيدني إلى تلك اللحظة وهو يقول: (يوم أبوي أخذ أمي بيدي ذبحت الحلية) والحِليِّة هي الذبيحة التي تذبحُ لتحليل الزواج، وكنت أتخيل نفسي واقفًا هناك مثل “حنظلة” ناجي العلي في رسوماته، أو مثل الشاهد الذي لم ير شيئًا في مسرحية عادل إمام.

وقد كتبت في مجموعتي “أسفار موسى العهد الأخير”:

لم أحضر عرس أبي

ولذا تركتُ المهزلة

تبدأ

فصلها الأول.

وكتبت فيها أيضًا:

في 25 شباط

1959

جئتُ الى الدنيا

فوجدتُ ذنوبي

قبلي!

ظلم ألا أرى

كيف كبرتُ

دون أن تخسر الأرض

شيئاً من رجسها.

في 25 شباط

لم تتوقف الشمسُ

لحظةٌ واحدةً

لترى وقودها

الفائضَ على حاجتها!

ولا نجمةٌ واحدة

تَبَسَّمتْ عند مولدي!

أُمي لم تفاجأ بقدومي

و أبي كذلك

البيوت الغافية لم تحرك ساكناً

لمبات الكاز لم ترتعشْ

وحده.. خيط الحياة

كان ينوسُ راغباَ في العتمة!!

لماذا يبكي المواليد

ما دامت الأرض

تعج بالآدميين؟

التراب

اذا كان صلصالَ الكائنات

فلماذا بكيتُ

يومَ 25 شباط !!

لا أريد أن أحول الحديث إلى الشعر، ففي الشعر لا تقال الأشياء التي نود قولها مباشرة، وفي الشعر تنحرف الكلمات عن واقعيتها، وتذهب باتجاه الاشتباك مع العوالم الغامضة والسحرية أكثر، وليس من هدفي تحويل الكتابة هنا إلى درس في الشعرية، أو عرض للقصائد، لكن أدرجتها لأنها تناسب طبيعة المدخل الذي دخلته، أو الفخ الذي سقطت فيه، أو الدهليز الذي وجدت نفسي قد حفرته، لأعبر النفق، لا لأشق البحر، وإن كان شقًّ البحر أسهل، وانحسار الموج أقرب للتصديق، لا أفعل ولا أشكك، ولا ألوم، ولا أحمل حقدًا على أحد، فقد تقبلت انبعاثي من الرماد، ورضيت بالوجود، ولكن الوجود لم يعطني حصتي في الكمال، فركضت أبحث عن نبع زمزم، ليس بين الصفا والمرة، بل في الوعي واللاوعي، في الشعر والنثر، في الحلم واليقظة، بل لا زلت أقلِّبُ اسمي وولادتي بين يدي، وأسأل نفسي، لا كما سئل موسى، (أمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْل)، فموسى الأول لم يَسأل، بل سئل، وأجاب قومه، وأكد لهم صدق رسالته، وقدم لهم المعجزات ليثبت لهم صحة رسالته، أما أنا فلا أملك معجزات، ولا وصايا، ولكن جئتُ لأَسأَل، بفتح الألف، لا لأُسئل، بضمها، جئتُ لأرى وأعرف، وأفهم، ولا زلت أحاول.

ولو أني فهمت فقط، مغزى الاسم، لتوقفت عند فهمي لما وصلت إليه، في القصيدة السابقة “مآرب أخرى” عام 1991م، ولكن الشعر ينبئ ولا يقول، يغمز ولا يشير، وهنا علي أن أشير وأقول فالقول ليس فعلًا سهلًا، وإلا لما خصَّصَ الله له في قرآنه الكريم، أكثر من ثماني عشرة آية فيها كملة (قال) ومثلها من الآيات فيها قلنا وقالوا وقلتم، فالقول فقط القول، أو الكلام، هو ما أفعل الآن، ولكن ليس صراخًا، بل حديثًا سهلًا ميسرًا، وكلامًا لينًا طريًا، لا عنيفًا يستخدم أفعال الأمر أو القطع واليقين، (وأني لأعجب من أفعال الأمر في ثقافتنا، ولدى الكثير من الكتاب والشعراء، والذين يكتبون بصيغة الأمر، وكأنهم وزراء داخلية، أو سلاطين، يصدرون فرامانات أفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وبحدة منفرة، وأستذكر، لغة الحوار بين الله ونبيه، موسى، فالله لا يزجره، أو يأمره بقسوة وحزم، وكان له الحق في ذلك لو فعل، فهو الذي خلقه، وأعطاه المعجزات، في مدين ليعود إلى مصر، ويخلص شعبه من العذاب، فهو متفضل عليه، بأكثر من فضل، وفي طلبه خدمة له، ومع ذلك يطلب بمنتهى اللطف، حين يقول مثلًا، إلقها يا موسى، وقبل ذلك، يمهد لهذا الطلب، متسائلًا وما تلك بيمينك يا موسى وهو الذي أعطاه، إياها، ويعرف أنها عصا سحرية، فيرد كليم الله، وهو يعرف أن الله يعرف ما في يده؛ (تلك عصاي أتوكأ عليها، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى).

بينما خرج ويخرج علينا، العديد من المثقفين والكتاب والحكام وحتى الموظفون وغيرهم، من يستخدم فعل الأمر الحازم، بلغة فظة، صارمة، خشنة، ولعلي سقطت في هذا المطب في بداياتي الشعرية، فكتبت مثلًا؛ حين كان عمري عشرين عامًا، وقام عدد من الفدائيين بتنفيذ عملية “الدبويا” في قلب مدينة الخليل، وقام الاحتلال بعدها بمصادرة العمارة، ونفى رئيسي بلدية الخليل فهد القواسمة، وحلحول محمد حسن ملحم، ومفتي المدينة الشيخ بيوض التميمي، ونتيجة الغضب والقهر، استخدمت فعل الأمر، فقلت في قصيدة اسميتها أغنية الخليل الجديدة: اطلق رصاصك ما هنا أرض المذلة،

فجِّر قنابلك الأبية، ما أنا شعب المذلة،

اقذفْ بنفسك في بحار الدم وانظرْ،

جرحَك الدامي مع الأيام يكبر،

مثلما تكبر مدينتنا الخليل.

فمن أنا، لأطلب بل أأمر غيري أن يطلق ويفجر ويقذف وينظر، كانت بداياتي، وعسى ألا أكون قد وقعت في مثل أفعال الامر هذه لاحقًا، أظن أن صراعي صار مع نفسي أكثر، وصار الفعل يخصني أكثر، ومن ذلك “سامضي إلى العدم”، سأكتب وأرمي في البحر، سأدفع هذا العام إلى العام الذي يليه، سأطويه بيدين من حرير، إلخ، فالأفعال عندي صارت تخصني، وصرت أستخدم سين التسويف والتفكير قبل قولها، فلم أقل ماضٍ إلى العدم، بل سأمضي، أكتب بل سأكتب وأرمي في البحر، وبين السين والفعل مسافة من التأمل والتفكير، والتروي، فقد أمضي، وقد لا أمضي، وقد نبهني إلى ذلك الكاتب المصري أسامة ريان في ورشه الزيتون النقدية في القاهرة يوم 6-3-2023 والتي كرست يومها لمناقشة مجموعتي الشعرية “جسد للبحر رداء للقصيدة”.

لست صاحب الأمر، ولا أطمح لأكون صاحب سلطة، تصدر الأوامر، والفرمانات، فقد هربت من إحدى المدارس التي عينت فيها معلمًا، وفشلت في التدريس، حين اكتشفت اني أمل من التتكرار، ولا أقتنع بأفعال الأمر التي يحتاجها الطلاب، وكنت أميل للتمرد، بل فعلت وقلت لهم العكس، (لن اقول اجلسوا، ولا قفوا، ودعوتهم مرة لعدم قبول الصف البائس الذي يجلسون فيه، والتمرد على المدرسة، والمدرسين، وعرف المدير بذلك، وكان اسمه على اسمي أيضًا موسى أبو نوار ، وعاتبني عتابًا خفيفًا.

فعلًا، لا أعرف، كيف أصدر أفعال الأمر، وربما فشلت في ان أكون أبًا جديًا، وألزم أبنائي أو أتابعهم في دراستهم، وأعترف أني لم أصلح، حتى في إدارة أسرتي، فالإدارة تحتاج إلى الحزم والقسوة، واستخدام أفعال الأمر، فأنا لست ابن الفعل بل ابن التأمل، وابن السؤال لا ابن اليقين والأجوبة، موسى؛ ابن الماء (من جهة البحر) وابن الشجر (شجري أعلى) ، ولست ابن الرعد، ولا ابن الحجر، ابن الشك لا عبد اليقين، ابن السؤال لا عبد الراكد والسائد والجاهز، ليس في الشعر وحده، ولا في الكتابة وحدها، بل في كل أمر وقضية، فالشك عندي أولى (وليس أودى كما قال فهد العسكر) باليقين. فاليقين عندي ليس ميتافيزيقيًا، ولا غيبيًا، اليقين عندي ما رأيته رأي العين، وما عشته وشاهدته، وخرجت به من صراعي في الحياة ومعها، ومع كائناتها، وطبيعتها، ومع نفسي كثيرًا، واليقين عندي ما رسخ بالعلم والحواس، وإن قيل علميًا وفلسفيًا أن الحواس تخدع، فأنا مع خديعة الحواس، حتى يثبت العلم خطأي، ولست مع خديعة الأفيون، حتى لو شعرت بالنشوة، وطوفت في المتعة، فسوف أعود للعقل والواقع، بعد غياب المؤثرات، وأدفع بدل المتعة، من هرمونات الفرح والسعادة، أكثر مما نلت من متع السلطنة والسكر، ولا أتحدث هنا، عن الخمور والأفيون والحشيش المادي، بل المعنوي أكثر، والثقافي على وجه الخصوص، وإن كان أثر المواد العضوية مفهومًا، وفي قدرتنا علاجه، والتوقف عن تعاطيه، لكن المخدرات المعنوية والحضارية والشعبية، حين تتغلغل في الروح والعقل، يصبح أمر الشفاء منها مستحيلًا، وها نحن نشهد، كيف أن الحياة تمضي في كل العالم إلى الأمام، بينما نحن نمضي إلى الوراء، ونعيش اليوم والغد، ونحن نحلم بمستقبل، يعيد لنا الماضي التليد، والسلف الصالح، والمثل العليا التي كان عليها أجدادنا.

ألم أقل لكم أني لست ابن اليقين، ولا حتى ابن الماء والشجر، فلا أشعر بذلك، وحتى لو كان معنى الاسم يقود إلى الماء والشجر، ولكن لا أشعر أني ابن أي منهما، هل رأيتم، لقد بدلت رأيي، الذي قلته قبل قليل، وليس حتى قبل صياح الديك، فمن يضمن لي أني كنت ذلك الولد الذي ألقوه في اليم، فلا أتذكر شيئًا، حين كنت في رحم أمي، أو بعد ولادتي بسنوات، فكيف أتذكر الماء والصابون وزيت الزيتون الذي كنت أدهن به، أو الحليب الذي كنت ألقمه من ثدي امي، لا أذكر كيف ولدت، ولا كيف لفتني والدتي، ومن قطع لي حبل السرة، وأين رمتني، وفي أيِّ ترابٍ غَسَلتني، وبأي ماء عمدتني.

(أنا ولدُ الفراشات التي لم تلدها نساءٌ ولم يمسَّها حيض أو نفاس

لا أحبُّ وظيفة الببغاء ولا أُحسن مهنة الهدهد

أنا ولد الكلمات نعم, لكني لا أضع رأسي حيث يطلب مولانا الإمام

ولا أحني جبهتي للحاكم العسكري , وحاجب السلطان).

من جهة البحر- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت-2004م

لم أقبض على خشب الحقيقة بعد، لم أقبض على معنى محددًا، لم أقبض على حكمة ناجزة، فكل حكمةٍ تحمل رعونتها كما كتبت مرة في قصيدة، حكمة الكولونيل، عن رواية ماركيز ليس لدى الجنرال من يكاتبه.

ولهذا ربما سأتعبُ، وأنا أكتب، وأتعبُ قارئ هذه السطور معي، فليتحملني إن كان مثلي صبورًا، وإلا فليتركني هنا، ويذهب حرًا مني، فلا أحمل وزر أحد، ولا أسعى لجمع رعايا أو مريدين، فقد تحررت مني، قبل أن أفكر في إعلاء تبعية لأحد، أو أُعلِّم أتباعًا، فأنا لا أطيق العبودية، حتى إلى فكرة أو معنى، ولأني كذلك، لا أنفصل عن رؤية الآخرين لي بعيني حريتي، فكما كان لي الحق في السؤال، والنفور، فلهم الحق في الأخير حاليًا، كي لا أقول لهم الحق في السؤال أيضًا، استدراجًا لمتابعتي، والبقاء معي ثم مبايعتي، لأني خارج على التبعية، لا أؤمن بجرِّ القطيع، حتى لو كان قطيعًا من الأفكار.

(احملوا أكفانكم

ولا تتبعوني)

القاهرة 3-4-2023

جزء من سيرتي كتبته أمس واليوم