Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

مجلة الكترونية - سياسية - ثقافية - اجتماعية - متنوعة .

مجلة الكترونية - سياسية - ثقافية - اجتماعية - متنوعة .

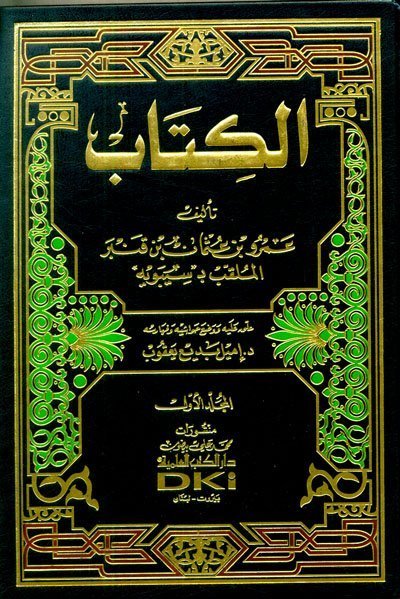

الكتاب

إعداد : ياسمين شهيله

تأليف: عَمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الشهير (سيبويه) المتوفى سنة 180 للهجرة.

يعتبر (الكتاب) أول كتاب لغوي منهجي ينسق قواعد اللغة العربية ويدونها،يقول (الجاحظ): “لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله”. أُلِّفَ (الكتاب) في القرن الثاني للهجرة الموافق للثامن من الميلاد. سمي بالكتاب لأن مؤلفه تركه دون عنوان، ومن المقطوع تاريخياً أن (سيبويه) لم يسمِّه باسم معين، على حين كان العلماء في دهره ومن قبل دهره يضعون لكل كتاب اسماً، وقد يكون أعجل عن تسميته بأنه احتضر شاباً، فلم يتمكن من معاودة النظر فيه واستتمامه، وقد سماه الناس قديماً (قرآن النحو)، يقول (السيرافي): وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علَماً عند النحويين”، فكان يقال بالبصرة : قرأ فلان الكتاب، فيُعلَم أنه كتاب سيبويه. وقال (الجرمي): “أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه”.

تاريخ تأليف هذا الكتاب مجهول كلَّ الجهل، ولم تذكر كلُّ كتب التاريخ أن الكتاب ظهر في حياة مؤلِّفه، فالسيرافي والمؤرخون من بعده قد ذكروا أن الكتاب لم يَظهر في حياة سيبويه، ولكنه ظَهَر بعد وفاته، والذي نقله عنه ورواه للجمهور تلميذه (الأخفش)، يقول (السيرافي): “والطريق إلى كتاب سيبويه، الأخفشُ”؛ وذلك أن كتاب (سيبويه) لانعلم أحدًا قرأه على سيبويه، ولا قرأه عليه سيبويه، ولكنه لمَّا مات (سيبويه) قُرئ الكتابُ على (الأخفش)، وكان ممَّن قرأه عليه (الجرمي)، و (المازني).

وهذه القصة تدلُّ على أن (الأخفش) هو الراوي الوحيد لكتاب (سيبويه)، ويُفهم منها أن كثيرًا من الناس كان يعلم بتأليف (سيبويه) للكتاب، بل أُرجِّح أن بعض أجزاء الكتاب كان معروفًا للجمهور، وكذلك بعض ما استشهد به (سيبويه) من الشعر، بدليل ما ذكرناه من أن (الأصمعي) وجَّه هذا الشعر توجيهًا غير توجيه (سيبويه)، واضطر (سيبويه) إلى مناظرته، وإذًا فالذي كان مجهولًا هو الكتاب كاملًا، أمَّا بعضه فكان معروفًا عند الجمهور، ولو أن أمر الكتاب كان مجهولًا بالكلية، ولم يكن يعلم أحد أن (سيبويه) قد ألَّف كتابًا لكان من الميسور الشك في نسبته إلى مؤلِّفه من ناحية، وهو ما لم يروِه مؤرخ، بل الإجماع منعقد على أن هذا الكتاب لسيبويه، غير أن عدم ظهور الكتاب كاملًا طول حياة المؤلف يدل أن (سيبويه) ظلَّ إلى آخر أيام حياته يُراجع مؤلَّفه، يزيد فيه وينقص، ويقدِّم ويؤخِّر، غير راضٍ أن يُظهِره للجمهور إلا بعد أن يكون قد رضِيَ هو نفسه عنه، فعاجلته المنية قبل أن يُوفِي على هذه الغاية، ويُؤيِّد هذا القول أن الكتاب خالٍ من مقدمة يضعُها المؤلِّف في رأس كتابه، ليقدِّم بها الكتابَ للجمهور، ويذكر فيها غرضه وخطته، وخالٍ من خاتمة تنبئ بانتهاء المؤلِّف من فكرته، بل إن المؤلِّف لم يضع لكتابه اسمًا يُميِّزه كما هو المألوف، مما يدلُّ على أن (سيبويه) قد مات من غير أن يضع الكتاب في ثوبه النهائي.

استغرق (سيبويه) في تأليف كتابه وقتًا طويلًا، فكان يُقيِّد ما يسمعه من أساتذته وما يراه فيما أُلِّف قبله من الكتب، ويَجمع المُتفرِّق، ويؤلِّف من المتناثر مجموعًا كاملًا. معتمدا على مصدرين من الشواهد، هما: القرآن الكريم، وكلام العرب وأشعارهم وأمثالهم وحِكَمهم.

سبق (الكتاب) محاولات كثيرة اقتبس منها، وسار على هُداها، وهم يقولون لذلك: إن سيبويه قد اقتبس ممَّن سبقه، ولا سيَّما عيسى بن عمر الثقفي، الذي ألَّف كتابين في هذه المادة، سمَّاهما: (الإكمال والجامع)، يقول (الخليل):

ذهب النحو جميعًا كله

غير ما أَحدَث عيسى بن عمر

ذاك إكمالٌ، وهذا جامعٌ

فَهُما للناس شمسٌ وقمر

وبضوء هذا نفهم ما قاله (ثعلب): “اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانًا، منهم سيبويه، والأصول والمسائل للخليل”؛ فليس معناه أن واحدًا وأربعين إنسانًا اشتركوا مع (سيبويه) في تأليف كتابه، ولكن معناه أن (سيبويه) قد انتفع بعلمهم.

لكتاب (سيبويه) وحدةٌ وغرض معين؛ لأن موضوعه جمع القواعد النحوية والصرفية،وهو مقسَّم إلى أبواب تبلغ زهاء ستمائة، كل باب منها يعالج ناحية من نواحي القواعد، وليس في الكتاب مقدمةٌ كما ذكرنا، بل أوَّلُه في صميم الموضوع؛ إذ يتحدث عن أقسام الكلمة، فيقول: “هذا باب علم ما الكلم من العربية”. والكتاب جزءان:

الجزء الأول: يحتوي على الكلم وأقسامه، والفاعل، والمفعول، وما يعمل عمل الفعل، وإعمال المصدر، واسم الفاعل، والصفة المُشبَّهة، والحال، والظرف، والجر، والتوابع، والمعرفة والنكرة، والمبتدأ والخبر، والأسماء التي بمنزلة الفعل، والأحرف المشبهة به، والنداء، والترخيم، والنفي بلا، والاستثناء، وباب لكل من أحرف الجر.

الجزء الثاني: ما ينصرف وما لا ينصرف، والنسب، والتصغير، والمقصور والممدود، والجمع، والوقف، والإعلال، والإبدال، ووزن الكلمات.

يُخالف (الكتاب) الترتيب الذي يتبعه المؤلفون المتأخِّرون، فقد منهجه فيه :

1_فهو لايأتي بالمرفوعات كلها على حدة ثُمَّ المنصوبات والمجرورات مثلًا، بل بعضها ممزوج ببعض.

2_ولا يسير في ترتيب أبوابه وفصوله على الطريقة المنطقية الدقيقة، فيقدِّم أبوابًا من حقِّها أن تتأخَّر، ويؤخِّر أبوابًا من حقِّها أن تتقدَّم، ويضع فصولًا في غير موضعها الطبيعي.

3_يذكر (سيبويه) الباب العام، ثُمَّ يعقد لكل مسألة من مسائله تقريبًا بابًا خاصًّا يُعالجها، فهو يُعَنوِن مثلًا للتصغير، ويذكر صيغه المختلفة، ثُمَّ يعقد أبوابًا للمسائل الجزئية فيه، فتجد بابًا لتصغير ما يكون على خمسة أحرف، وآخر لتصغير المضاعف، وبابًا لتصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الزيادة للتأنيث، وأبوابًا أخرى لفروع التصغير المختلفة.

4_يذكر مسائل في أبواب نضعها نحن تحت عنوانات أخرى، فمثلًا هو يعدُّ في أبواب الفاعل بابًا للفاعل الذي لم يتعدَّه فعله إلى مفعول.

5_لا يذكر دائمًا مسائل الباب الواحد سلسلة متصلة متتابعة، بل يذكر بعضها في موضع وبعضها الآخر في موضع ثانٍ، بعد أن يفصل بينهما في كثير من الأحيان بأبواب أخرى، وتذكر هذه المسائل لمناسبات تستدعيها.

6_إنَّ الاصطلاحات النحوية لم تكن قد استقرَّت بعدُ؛ ومن أجل ذلك نجدُه يضع عناوين طويلة لأبواب، وغالبًا ما تكون هذه العناوين غير مفهومة، وهذا يدل على أن الاصطلاحات النحوية لم تكن قد استقرَّت فنراهُ يدعو الإشارة أسماء (الأسماء المُبهَمة)، كما كان يدعو التسكين (جزمًا).

7_يذكر القاعدة وأمثلتها، ويمزج ذلك بالتعليلات المنطقية، وبيان وجه القياس فيما يذكره من القواعد، وعرض الآراء المختلفة في الموضوع الواحد.

8_ يفرض فروضًا يضع لها أحكامًا.

9_لم تكن الأبواب قد تميَّز بعضها من بعض التميُّزَ الكافي.

تكمن أهمية (الكتاب) بأنه من أهم المراجع النحوية التي ساهمت بالحفاظ على قواعد اللغة وجمع الكثير من أقوال العرب وأشعارهم